一个作恶多端的罪犯死去了。 他倒下的地方没有雷声,也没有审判的号角。只有夜色像一块缓慢展开的布,将他的影子轻轻覆盖。血迹尚温,心跳已止。

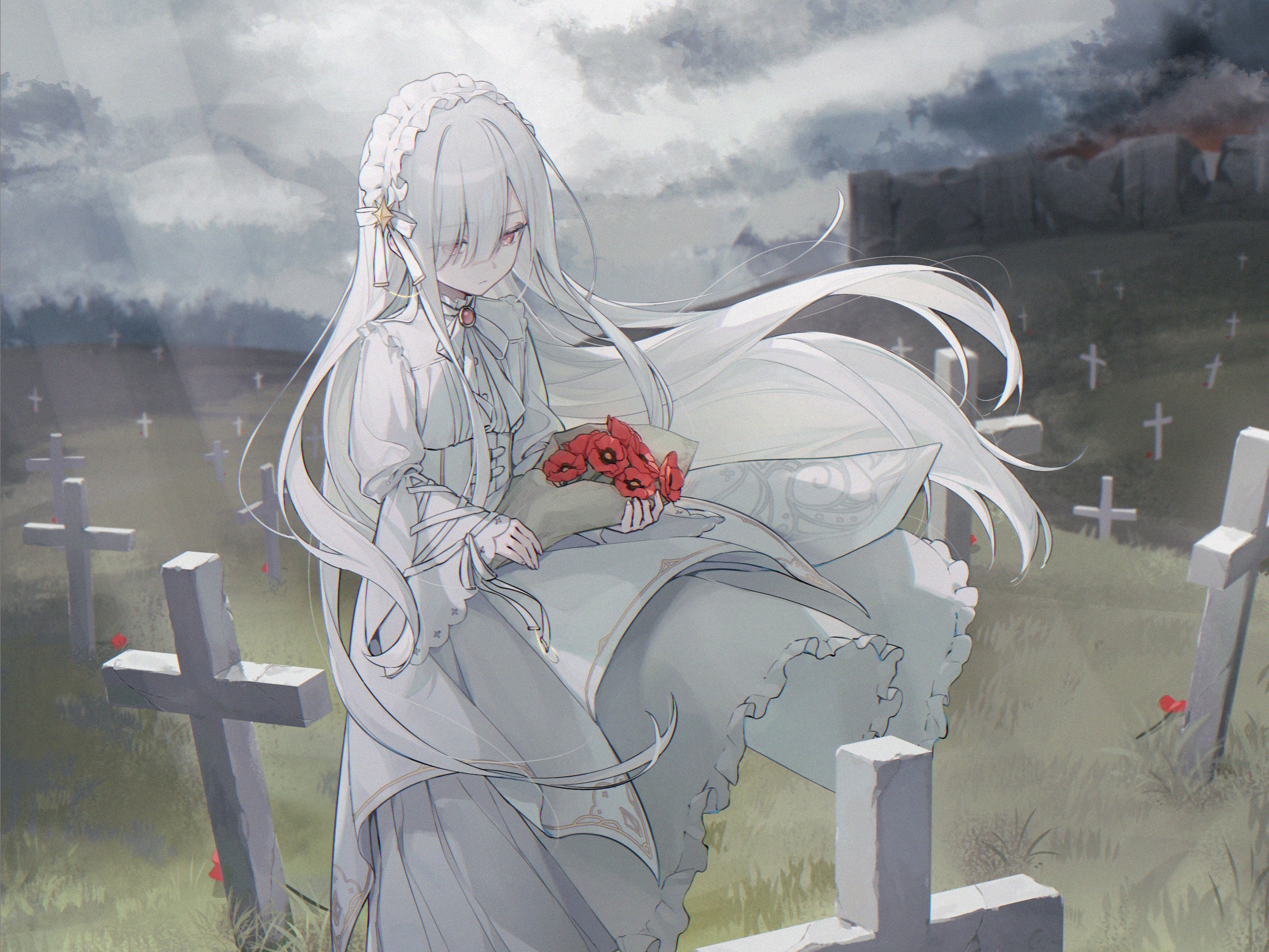

死神要带走他。 她并不携带镰刀。她的影子很短,像被时间修剪过;她的声音很低,却清澈,仿佛雪水落入石碗。她看了看那张在生前习惯于冷笑的脸,此刻却显得空白而疲惫。

“害怕吗?”她问。 灵魂没有回答。它只是站着,像一个终于被夺走了所有武器的人。

因为,死亡已经是最大的惩罚。

她伸出手,却没有触碰。 "从今以后,你再也不用杀害他人了。从此,你是善良的。" 死神如是说。

于是,一个灵魂得到了救赎。 没有光,没有飞升,没有回头。他只是逐渐失去重量,像一段被用完的记忆,悄无声息地散开。救赎并不留下痕迹,正如罪恶也终将被时间抹平。

死神目送着这一切。

她已经存在很久了。久到不再记得第一颗星辰坠落的声音,久到忘记自己最初的名字。她做过数不清的这样的事——为战争收尾,为仇恨止血,为无法回头的生命画下句点。

有人称这为工作。 而她知道,这是一种宽慰。

当世界少了一双沾血的手,夜就会安静一分。当一个灵魂不再能作恶,白昼便更值得到来。她不评判,也不原谅;她只是让一切停下。 死神转身离去。 在她身后,风吹过空地,像什么也没有发生过。

死神偶尔会想起数年前,那个阳光明媚的冬日。 那一天,雪并不厚,只在屋檐与田埂上薄薄铺了一层。阳光照下来,雪没有刺眼的冷意,反而像被晒暖的盐,静静地闪着光。 她来到这个位于世界边缘的村落。路延伸到这里,像是被谁随手剪断了一截,骤然窄了下去。

她要接走一位老人。

老人坐在屋前的斑驳木凳上,背脊弯得很低。那间屋子背着光,常年缩在阴影里,像是一个被时光无意间遗漏的注脚。鲜少有人经过,更未曾有过叩门声。 死神站在那棵枯瘦的柿子树下,没有影子,也没有说话,只是安静地陪着他坐了一会儿。

风吹过来,带着雪化后的湿冷气息。老人抬头看了看天,天空很高,很蓝。他又看了一眼死神,浑浊的眼里没有惊恐,反而点了点头,像是早已知道这一刻的到来。

“我不怕。”他说,声音轻得像一片落叶,“只是……有点舍不得。”

死神没有催促。 她知道他在舍不得什么。

那是几年前的一个黄昏。

那天暮色四合得极快,寒风像刀子般刮过荒原。一群贪玩的孩子跑丢了魂,等惊觉时,归途已被黑暗吞噬。笑声变成了抽噎,恐惧在夜色中蔓延。

就在绝望的边缘,他们看见了老人屋里的那一盏孤灯。 那光悬在远处,微弱,却在风中倔强地亮着,像一只守望的眼睛。

门开了。屋里的暖意聚得很慢,火盆里的炭火明明灭灭。老人没有问来路,只是给他们倒了热水,将仅存的干粮一点点掰碎,平分到那一双双冻僵的小手里。

“慢点吃,”他轻声说,“天黑不吃人,莫怕。”

那一夜,时光流淌得格外温柔。孩子们围着火盆,听老人讲河水曾清澈见底,讲夏夜无需点灯也有流萤。

次日天明,雪落了厚厚一层。 老人送他们到院门口,孩子们看见了那棵柿子树。光秃秃的枝桠指着苍穹。

“爷爷,这树结了果,好吃吗?” “甜的。”老人笃定地说,眼里闪着光,“像蜜一样。” “那我们明年再来。” 孩子们的声音清脆,在雪地里回荡。

老人沉默了片刻,像是在心里掂量着这句话的分量。 “好。”他缓缓说道,立下了一个神圣的誓约,“要是来年你们还来,我就给你们留着。最大的,最红的,都留着。”

孩子们用力地点头,然后跑远了。脚印很快被风雪抹平,仿佛从未有人来过。

记忆在这里中断,回到了那个阳光明媚的死神来临之日。

在那次告别后的日子里,老人只是在做一件事:等待。

他的儿女们都在很远的城市,电话里只有匆忙的“照顾好自己”。于是,那群孩子的承诺,成了他生活里唯一的锚点。

第一年,柿子红了。挂在枝头,像一盏盏喜庆的小灯笼。他没有摘,任由果子在风霜里变软、坠落,砸在地上裂成一滩殷红。 第二年,依旧如此。 身体在等待中一点点被岁月蚀空。手不再稳,步子不再远。

直到这一刻,死神站在他面前。 老人最后看了一眼院子。那里空荡荡的,没有脚印,没有笑脸。

“看来,是等不到了。” 他叹了口气,这一生,没有挣扎,没有怨恨。

他站起身,灵魂像一口轻轻放下的叹息,慢慢散开。死神温柔地接住了他,带他离开了这个充满了漫长等待的人世。

天黑了。 屋子里那盏微弱的灯,再也没有亮起来。

很多年后,那些孩子长大了,各奔东西。 在某个大雪纷飞的冬夜,酒过三巡,有人忽然记起——曾经有一晚,有一盏灯,有一个老人,在他们最无助的时候,为他们撑起了一方暖意。

“回去看看吧。”

他们驱车回到了那个村子。 路还是那条路,只是比记忆中更加荒凉。屋子还在,墙皮剥落,门锁锈迹斑斑,再也无人开启。

他们推开吱呀作响的院门。

那一刻,所有人都在风雪中怔住了。 院子里的柿子树,竟奇迹般地结满了果。

那红彤彤的柿子挂在枯枝上,在这无人问津的角落里,寂寞地燃烧着最后的艳丽。像是为了赴一场迟到了太久的约,它们一直挂着,一直挂着。

没有人摘,也没有人留。 一阵风吹过。 一颗熟透的柿子颤巍巍地落了下来。

啪。 它砸在厚厚的雪地上,发出一声闷响。

那声音很轻,像是一声迟到了太久的叹息,又像是那个没能等到的老人,终于松开了手。